Als ich mit der Arbeit begann, war nicht geplant, ein vollständiges Tarot-Deck zu gestalten. Anfangs wollte ich einfach ausprobieren, was mit KI möglich ist. Vielleicht ein paar Karten, ein kleines Experiment. Doch mit der Zeit entstand der Wunsch, wirklich alle 78 Karten umzusetzen – einschließlich der großen Arkana und der vier Farben der kleinen Arkana.

Ich habe mich dabei grundsätzlich am Rider-Waite-Tarot orientiert – einem der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Decks. Für viele Einsteiger*innen ist es der erste Berührungspunkt mit dem Tarot, auch weil die Bildsprache unmittelbar lesbar ist. Besonders wichtig war mir, dabei auch die Illustratorin Pamela Colman Smith zu würdigen, die den ikonischen Stil des Decks maßgeblich geprägt hat. Ihre Bilder haben über ein Jahrhundert überdauert – und das mit einer klaren, symbolischen Sprache, die bis heute relevant ist.

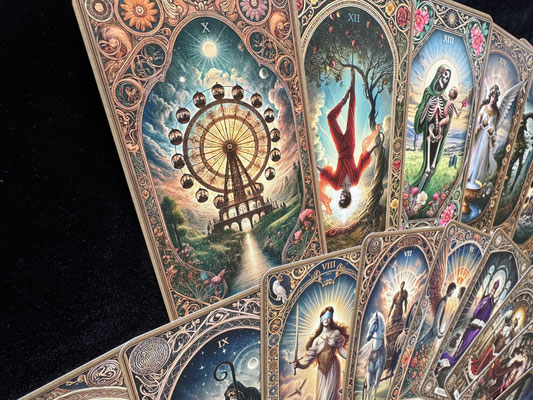

Einige Karten habe ich bewusst sehr nah an diesen klassischen Motiven gehalten – andere wiederum habe ich völlig neu interpretiert. Das war notwendig, um dem Deck meine eigene Handschrift zu geben. Ich wollte keine bloße Neuauflage gestalten, sondern ein Spiel, das meine Perspektive und meine Bildwelt trägt.

Mir war dabei besonders wichtig, dass die Archetypen, die im Tarot angelegt sind, auch in meinem Deck sichtbar und spürbar bleiben – unabhängig davon, ob eine Karte eher klassisch oder frei umgesetzt ist. Tarot lebt von wiedererkennbaren Rollen, Symbolen und Situationen, die in der Tiefe menschliche Erfahrungen spiegeln. Diese archetypische Ebene wollte ich erhalten, auch wenn der Weg dahin manchmal über viele Umwege führte.

Der Arbeitsaufwand war deutlich größer, als ich anfangs vermutet hatte. Ich habe über mehrere Monate hinweg kontinuierlich an den Motiven gearbeitet. Fast jede Karte durchlief mehrere Phasen: Recherche, Symbolsuche, Bildgenerierung, Auswahl, Bearbeitung, Nachbearbeitung. Manche Motive ließen sich schneller entwickeln, andere blieben lange unbefriedigend. Viele Bilder habe ich komplett verworfen.

Die Vorstellung, dass KI „automatisch“ gute Ergebnisse liefert, trifft auf meinen Prozess nicht zu. Zwar habe ich mithilfe von KI-Bildgeneratoren gearbeitet, aber die Resultate waren oft unbrauchbar – technisch fehlerhaft, inhaltlich beliebig oder schlicht unpassend. Ich habe gelernt, die generierten Bilder eher als visuelles Rohmaterial zu verstehen. Das eigentliche Motiv entstand dann in Photoshop – Schicht für Schicht, manchmal mit 70 oder mehr Bildebenen pro Karte.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, Stimmungen zu justieren, Symbole auszuwählen, Gesichter, Hände und Füße zu korrigieren oder verschiedene Elemente miteinander zu kombinieren. Es war ein Prozess zwischen digitaler Montage, gestalterischer Entscheidung und inhaltlicher Interpretation.

Zusätzlich zu den 78 klassischen Karten habe ich eine eigene Karte gestaltet: „Suchende/r“. Sie ist eine Art Platzhalter für die Person, die die Karten befragt – eine persönliche Ergänzung, die das Deck abrundet.

Rückblickend war es keine technische Fingerübung, sondern ein längerer gestalterischer Prozess mit sehr viel Detailarbeit. Die KI war ein Werkzeug, aber kein Ersatz für Entscheidung, Intuition und Ausdauer.

Kommentar schreiben